Unser erstes Sano Magazin 2024 - ab sofort zum Download

- Spezial: Unsere neue Webseite - Sano24

- Blick hinter die Kulissen: Von der Idee zum fertigen Sack

- Fakten rund um Sano Werk und Produktion

- Betriebsreportage: Betrieb Wisgickl profitiert von Linolac und Mipro

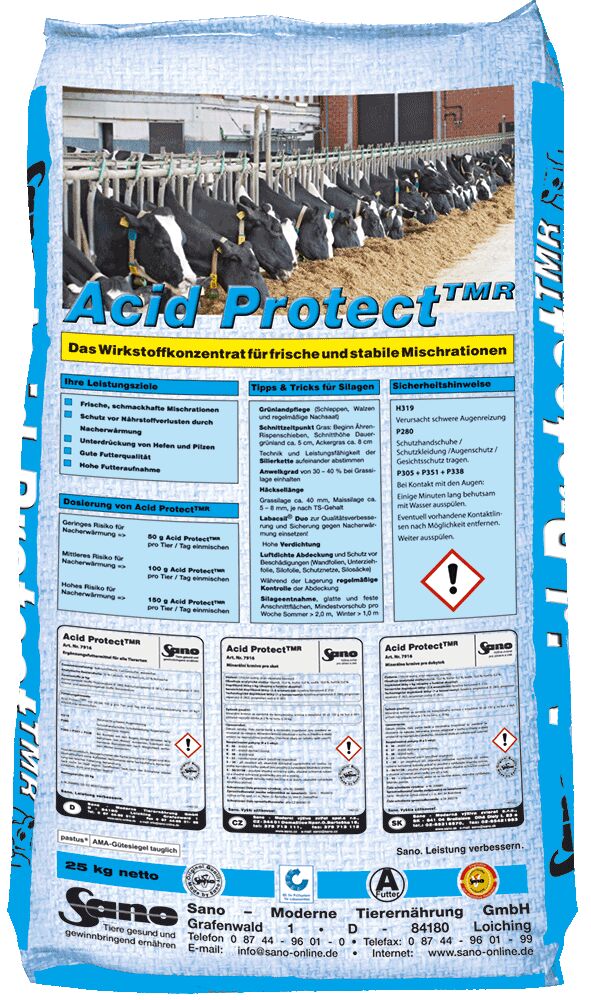

- Agrar Institut Rind: Praktische Erfahrungen aus dem Siliermanagement

Hochwertiges Mineralfutter, Kälbermilch und mehr für Ihre Tiere. Kompetente Beratung für Sie und Ihren Betrieb. Bei Sano, den Tier-Ernährern.

In einer Zeit, in der Tierwohl und Leistungsfähigkeit gleichermaßen gefordert sind, gewinnt eine ausgewogene Fütterung und Leistungssteigerung immer mehr an Bedeutung. Wir bei Sano helfen Ihnen dabei, diese Balance zu finden und unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einem nachhaltigen und erfolgreichen Betrieb.

Als Expert:innen im Bereich Tierernährung für Rind, Schwein und Co. betrachten wir Ihren Betrieb als Ganzes und analysieren die einzelnen Bestandteile sowie die individuellen Gegebenheiten. Neben der Optimierung der Herdenleistung und wirtschaftlicher Aspekte steht bei uns dabei vor allem die Gesundheit Ihrer Tiere im Fokus. Denn nur gesunde Tiere können Höchstleistungen erbringen.

Entdecken Sie jetzt unsere Produkte. Und heben Sie mit unserer Beratung und Rationsberechnung Ihre Fütterung und Ihren Betrieb auf ein neues Niveau.

Unsere Produkte - nur das Beste für Rind, Schwein und Co.

Wir sind für Sie da - auch ganz in Ihrer Nähe. Finden Sie jetzt Ihre:n Sano Fachberater:in.

Präzise Analysen Ihres Grundfutters. Mehr Wissen dank CNCPS. Bei uns im Sano Labor.

Bei Sano sind wir stolz darauf, Sie mit hochwertigen Futtermitteln zu versorgen, die die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Rinder und Schweine fördern. Ein entscheidender Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, ist die genaue Analyse der Futtermittel, die auf Ihrem Betrieb Verwendung finden. In unserem eigenen Labor in Kroatien setzen wir fortschrittliche Verfahren ein, um sicherzustellen, dass jedes Futtermittel den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Beproben auch Sie jetzt Ihr Grundfutter und erfahren Sie mehr über Qualität und Verdaulichkeit bei Ihren Tieren.

Die Sano Agrar Institute in Ungarn - der Ort, an dem wir selbst Landwirt:innen sind

Unser kostenloses Sano Magazin - Betriebsreportagen, Praxistipps und vieles mehr

Moderne Tierernährung von Sano. In Grafenwald dahoam. In der Welt zu Hause.

In nunmehr 45 Jahren hat sich Sano von einem regionalen Futtermittelproduzenten zu einer internationalen Marke entwickelt. Wir sind heute in über 35 Ländern vertreten.

Auf diese Entwicklung sind wir stolz, denn sie spiegelt nicht nur das Wachstum des Unternehmens wider, sondern auch die Passion und Hingabe, die hinter der Gestaltung moderner und gesunder Tierernährung von Nutztieren steht.